Violence dans le couple

1.1 Regards sur la violence dans les relations de couple

1.1.1 Définitions et formes de la violence

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) [1] définit la violence domestique comme l’ensemble des actes de :

- violence physique, sexuelle, psychologique ou économique ;

- qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des partenaires ou ex-partenaires ;

- indépendamment du fait que la personne auteure de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la personne victime (art. 3 let. b).

La violence domestique peut survenir dans des relations de couple ou des relations familiales, quels que soient les liens familiaux, biologiques ou légaux existants. Toute personne peut être victime de violence domestique, indépendamment de son sexe, de son identité de genre ou de son orientation affective et sexuelle. La violence peut toucher les couples qui vivent ensemble et ceux qui ne partagent pas le même toit. La violence domestique perdure souvent après la fin de la relation, tout comme elle peut s’intensifier ou apparaître au moment de la séparation.

La violence domestique, au sens de la Convention d’Istanbul, comprend à la fois la violence dans le couple, survenant entre partenaires ou ex-partenaires, et la violence intergénérationnelle entre parents et enfants, enfants et parents ou entre d’autres membres de la famille de générations différentes [2]. Nous nous intéressons, dans le cadre du programme As de cœur, uniquement à la violence entre partenaires ou ex-partenaires. Nous parlons dans ce manuel de violence dans le couple, bien que différents termes soient utilisés pour désigner de tels actes, p. ex. violence dans les relations de couple, violence domestique ou violence conjugale.

Il y a violence dans le couple dès lors qu’une personne exerce ou menace d’exercer de la violence envers sa ou son partenaire ou ex-partenaire, que les personnes vivent ou aient vécu ensemble. Cette violence peut survenir au sein de relations homosexuelles ou hétérosexuelles, et s’observe dans tous les milieux sociaux, toutes les origines culturelles et l’ensemble des catégories d’âge.

Les femmes et les hommes peuvent être personnes victimes et/ou personnes auteures de violence. La violence dans le couple à l’âge adulte est majoritairement exercée par les hommes et la majorité des personnes victimes sont plutôt des femmes (cf. chiffres 1.1.3).

C’est pourquoi la Convention d’Istanbul rappelle dans son préambule :

- que la violence dans le couple à l’égard des femmes est «une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation» ;

- et «que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes, (…)» [3].

De multiple formes de violence dans le couple

La violence dans le couple peut prendre différentes formes, qui peuvent survenir indépendamment les unes des autres ou en cooccurrence. Aucune classification des formes de violence ne fait l’unanimité. L’OMS distingue quatre formes principales : la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique ainsi que la violence économique.

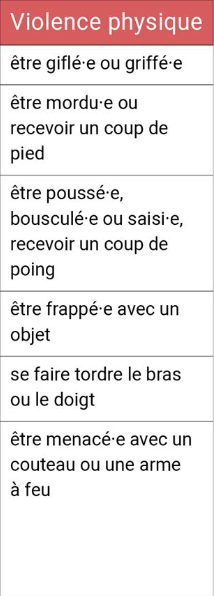

- Violence physique : elle comprend des actes violents comme : menacer de faire mal physiquement, pousser, empoigner, agripper, tordre le bras, tirer les cheveux d’une façon qui fait vraiment mal ou peur, gifler, donner des coups de pied ou de poing, mordre, frapper avec le poing ou un objet, essayer d’étrangler ou d’étouffer, brûler ou ébouillanter (intentionnellement), attaquer, menacer ou blesser avec un couteau ou une arme à feu.

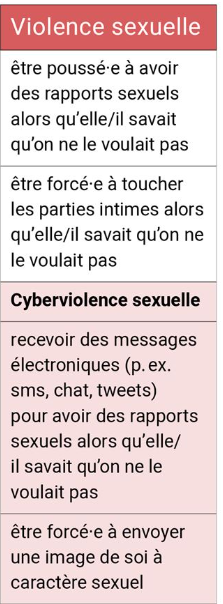

La violence physique est la forme de violence la plus visible et de manière générale la plus facile à démontrer. Elle comprend les voies de fait, tentatives d’homicides et homicides. - Violence sexuelle : elle englobe toutes les pratiques sexuelles non désirées ou «tolérées». Cela va de l’humiliation sexiste, l’imposition d’une ambiance à caractère sexuel non souhaitée par une personne, la contrainte à accomplir des actes sexuels, jusqu’au viol. Elle se réfère à tout acte sexuel, tentative d’acte sexuel ou tout autre acte exercé par autrui contre la sexualité d’une personne en faisant usage de la force, quelle que soit sa relation avec la personne victime, dans n’importe quel contexte. Cette définition englobe le viol, (voir module 4), les tentatives de viol, les contacts sexuels non consentis et d’autres moyens de coercition sans contact physique (par exemple pousser sa ou son partenaire à envoyer des photos d’elle ou de lui nu·e ou d’autres photos à caractère sexuel ; suggérer d’avoir des relations sexuelles par le biais de messages électroniques, ou sur les réseaux sociaux sans que l’autre personne y consente).

- Violence psychologique : elle consiste à menacer sa ou son partenaire ou blesser son estime. Elle englobe des formes de violence comme afficher du mépris, injurier, humilier, ridiculiser, faire passer la personne victime pour idiote ou folle, contrôler les faits et gestes ou l’apparence et la tenue vestimentaire. Elle inclut aussi les restrictions imposées à la vie sociale d’une personne comme l’interdiction ou le contrôle de ses contacts au sein de la famille et à l’extérieur, l’enfermement ou l’interdiction d’apprendre la langue du pays de résidence. Dans une relation qui suppose une co-parentalité, elle peut comprendre l’instrumentalisation des enfants comme moyen de pression. Elle comprend également les menaces graves, la contrainte et la privation de liberté. La violence psychologique peut être particulièrement difficile à identifier et à reconnaître pour les personnes qui en sont victimes.

- Violence économique : elle inclut des actes comme l’interdiction de travailler ou le travail forcé, le contrôle en matière de finances, la restriction ou la disposition des ressources financières ainsi que l’exploitation financière d’une personne.

Un autre type de violence est à signaler : le stalking ou harcèlement obsessionnel. Il se définit comme le fait de commettre ou d’adopter intentionnellement à plusieurs reprises un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité. Le stalking est synonyme de persécution, de harcèlement et de terrorisme psychologique exercés à l’encontre d’une personne. Il survient fréquemment dans les couples en situation de séparation. Le harcèlement peut se faire via des moyens de communication et technologiques (p.ex. courriels, médias sociaux, « apps », systèmes GPS). On parle dès lors de cyberstalking, qui présente les mêmes éléments constitutifs que le « stalking hors ligne ».

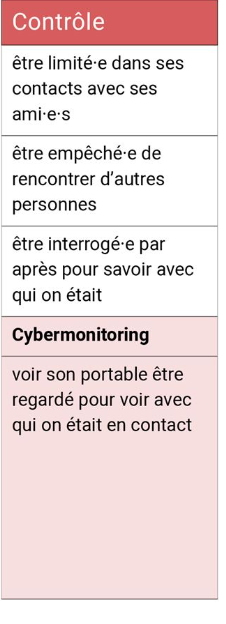

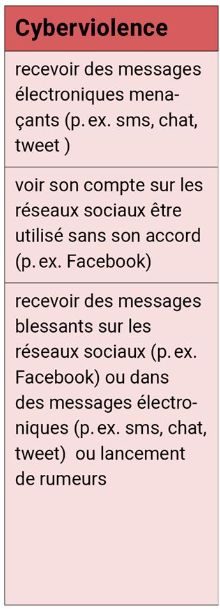

Formes de violence fréquentes dans les relations de couple entre jeunes

Comme la violence dans les relations de couple entre adultes, la violence dans les relations de couple entre jeunes prend des formes diverses et peut être exercée seule ou en cooccurrence. Des formes de violence peuvent particulièrement toucher les jeunes.

Cyberviolence et cyberharcèlement – menaces et violences via un outil numérique – doivent faire l’objet d’une attention particulière chez les jeunes qui sont particulièrement actives et actifs dans les médias sociaux, sur le téléphone portable, chats et internet. Le sexting ou partage de nudes, qui se définit comme étant le fait de s’envoyer une photo ou vidéo à caractère sexuel ou intime, le plus souvent une photo de soi nue ou partiellement dénudée, peut conduire à des abus avec le partage d’images ou de vidéos dans le but d’exposer, harceler ou faire du chantage à la personne victime.

L’interdiction d’aimer ou le mariage (menacé) forcé sont deux formes spécifiques de violence dans le couple qui touchent les jeunes. En général, on parle de mariage forcé lorsque la/le futur·e conjoint·e est soumis·e à des pressions de la part de son entourage pour qu’elle/il accepte un mariage imminent, lorsqu’une personne est empêchée de divorcer et qu’un mariage est ainsi maintenu par la pression. Il convient de distinguer le mariage forcé du mariage arrangé, qui est certes également mis en place par des tiers, mais auquel les deux futurs époux doivent consentir volontairement. Les mariages arrangés et mariages forcés sont interdits en Suisse (art. 181a Code pénal suisse, CP, RS 311.0). Le mieux est d’orienter un·e jeune qui pourrait être concerné·e vers les offres de conseil correspondantes [4].

1.1.2 Schémas et cycle de la violence

Les relations violentes ne sont pas toutes identiques. Il existe différentes dynamiques de violence, qui peuvent être généralement rattachées à deux schémas principaux [4]. Ceux-ci ne sont pas faciles à différencier, à moins de bien connaître les dynamiques qui caractérisent la situation. Ces deux schémas sont inacceptables et dangereux:

- Violence ponctuelle conflictuelle : actes violents commis une seule fois, à plusieurs reprises ou de manière régulière dans le but d’abaisser les tensions et de résoudre les conflits.

- Comportement de violence et de contrôle coercitif systématique : schéma de violence systématique et durable qui s’inscrit dans le but de créer un rapport de domination permanent. La relation est asymétrique.

A signaler que le contrôle coercitif est très largement une violence des hommes envers les femmes. Il comporte une dimension sociale: le contrôle coercitif au sein du couple est renforcé par les inégalités de genre lorsqu’il est exercé par les hommes sur les femmes.

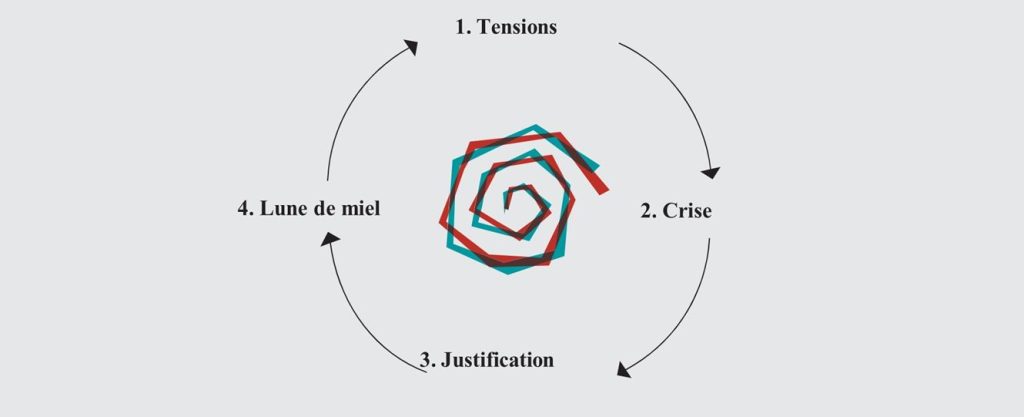

La recherche a aussi montré que les relations de couple violentes se caractérisent souvent par un schéma cyclique, nommé cycle de la violence par la psychologue américaine Lenore Walker [5].

- La phase de tensions : petit à petit la personne auteure alterne des phases de séduction et des phases d’agression. Elle peine à exprimer ses sentiments et ses désaccords, accumule des frustrations et mécontentements et adopte un comportement menaçant. La personne victime tente d’améliorer le climat, refoule ses peurs et besoins et se sent inquiète et menacée.

- La phase de crise : La personne auteure perd le contrôle et fait usage de différents types de violences. La personne victime est en état de choc, se sent piégée et impuissante, a sans cesse peur que la violence reprenne et craint pour sa vie et, si elle a une famille, pour celle de ses enfants.

- La phase de justifications : la personne auteure minimise ses actes et leurs conséquences, accuse sa/son partenaire de l’avoir provoquée, évoque des causes externes (p.ex. stress, fatigue, chômage). Elle promet de s’améliorer, demande pardon. La personne victime ressent de la culpabilité et de la honte, se remet en question et endosse la responsabilité de la situation.

- La phase de lune de miel : le moment de crise est passé, la personne auteure exprime des regrets, promet de ne plus recommencer et tente de se faire pardonner. La personne victime accepte les excuses, minimise à son tour les actes de violence, souhaite aider et soutenir sa/son partenaire et reprend espoir. C’est comme une lune de miel qui encourage le couple à poursuivre la relation. Cette phase dure quelques temps, puis la phase de tension réapparaît.

Cycle de la violence

Au fil du temps, les intervalles de temps tendent à se raccourcir et les violences à s’aggraver.

L’alternance de violences et de périodes d’apaisement, voire d’amour, renforce l’ambivalence de la personne victime qui hésite à mettre fin à la relation. La répétition du cycle de la violence a des conséquences négatives sur la santé psychique, l’estime de soi et la capacité d’agir de la personne victime, permettant à la personne auteure d’instaurer progressivement une situation d’emprise. Des facteurs comme la présence d’enfants, une dépendance économique ou, pour les personnes victimes qui ont obtenu leur titre de séjour par mariage, la peur de devoir quitter le pays, sont autant de freins à la séparation.

Il est compliqué pour la personne victime de s’en sortir. La séparation ne met pas forcément fin à la violence et ses tentatives pour mettre fin à la relation peuvent générer de nouvelles violences, parfois plus graves, voire mortelles.

Il faut aussi noter que les besoins des personnes victimes, mais aussi leur volonté de quitter la relation, varient selon l’étape du cycle à laquelle elles se trouvent.

Si le cycle de la violence est utile pour comprendre les dynamiques de violence dans le couple, notamment la manière dont les violences s’instaurent et les difficultés rencontrées par les personnes victimes pour s’extraire de la relation, il faut rappeler que comme tout modèle, celui-ci est quelque peu réducteur. Par ailleurs certaines relations violentes ne connaissent pas de phase de lune de miel.

Enfin il est à souligner que souvent les signes avant-coureurs de la violence – par exemple une grande jalousie – sont reconnaissables dès le début de la relation, mais sont interprétés différemment et pris pour des signes d’amour et d’affection. De nombreuses personnes victimes ne parviennent pas à reconnaitre ces signes avant-coureurs lorsqu’elles se trouvent dans la relation.

Reconnaître les situations de violence – un enjeu chez les jeunes

La violence ponctuelle est plus présente chez les jeunes que le recours systématique à la violence, même si les deux existent. Il n’y pas une intention de nuire, mais la violence est utilisée pour abaisser les tensions et résoudre les conflits [7].

Comment les jeunes, qui expérimentent leurs premières relations amoureuses, peuvent-ils reconnaître des situations de violence ? Au-delà de la question de la reconnaissance, il convient de s’intéresser à la manière dont les jeunes définissent les comportements violents dans le cadre de leurs relations. Le contexte dans lequel a lieu le comportement violent ainsi que l’intention qu’il y a derrière semblent être déterminants chez les jeunes, davantage que le comportement en soi. Les jeunes peuvent recourir à des jeux, comme celui de se gifler, mais cela ne sera pas forcément considéré comme étant un comportement violent dans la mesure où le contexte et l’intention ne s’inscrivent pas dans une dynamique de violence [8].

Les attitudes par rapport à la violence, les normes égalitaires ou celles légitimant la violence ainsi que l’adhésion à des stéréotypes de genre jouent également un rôle dans la définition des comportements violents.

Ces constats sont à prendre en considération dans le travail de prévention auprès des jeunes.

1.1.3 Ampleur de la violence dans le couple en Suisse

Il est extrêmement difficile de chiffrer le nombre de personnes qui subissent de la violence de la part de leur partenaire ou de leur ex-partenaire.

L’OMS estime que 30 % des femmes dans le monde ont, durant leur vie, fait l’expérience de la violence physique et/ou sexuelle dans leur couple. Pour l’Europe la proportion est de 22 % [9]. Il y a par ailleurs très peu de données sur les hommes.

En Suisse, des données sont collectées au niveau national ainsi qu’au niveau de certains cantons par l’intermédiaire des observatoires cantonaux sur la violence domestique. Deux sources de données donnent des indications quant à l’ampleur de la violence dans le couple chez les personnes adultes et mineures [10] :

- Les statistiques officielles. Elles englobent les cas de violence portés à la connaissance des autorités ou des organismes (p. ex. police, aide aux victimes LAVI) par les personnes victimes ou des tiers. Ces statistiques répertorient uniquement les cas connus. Or, les enquêtes réalisées auprès des personnes victimes mettent en évidence que seul 10 à 22 % des personnes victimes de violence dans le couple s’adressent à la police [11]. En Suisse, deux statistiques permettent d’avoir des chiffres sur la violence dans le couple: la statistique policière de la criminalité et la statistique de l’aide aux victimes (LAVI).

- Les études de prévalence. Ce sont des enquêtes réalisées auprès d’un échantillon (généralement) représentatif de la population ou d’un groupe spécifique pour recenser les expériences de violence, que celles-ci aient ou non été dénoncées à une autorité ou confiées à un organisme d’aide. Ces enquêtes mesurent les violences subies (enquêtes de victimisation) ou commises (enquêtes de délinquance auto-révélée). Elles ne permettent toutefois pas de saisir la totalité des expériences, puisque nombre de facteurs méthodologiques les impactent si, et dans quelle mesure, les personnes interrogées se confient. Elles apportent toutefois un éclairage sur les situations de violence.

Pour les relations de couple, actuelles ou terminées/passées, les personnes lésées/victimes enregistrées par la police sont principalement des femmes et les personnes prévenues principalement des hommes.

En 2022, 25 homicides ont été enregistrés dans la sphère domestique (2021: 23), dont 16 avaient lieu dans une relation de couple actuelle ou terminée: 15 femmes et 1 homme ont été tué·e·s.

Ampleur de la violence dans les relations de couple entre jeunes

En Suisse, différentes études ont mesuré la violence dans les relations de couple chez jeunes depuis 2004, certaines avec une prise en compte des jeunes LGBTIQ [12].

Focus sur les derniers chiffres en Suisse

La dernière enquête de victimisation a été réalisée en 2021 auprès de 4’500 élèves du canton de Zurich [13] :

- 900 élèves de 2e année du secondaire II (16-18 ans)

- 2’500 élèves de 11e Harmos (14-15 ans)

- 1’000 élèves de 9e année Harmos (12-13 ans)

Quatre types de violence ont été mesurées de la perspective de la personne auteure et de la personne victime :

L’évolution de l’ampleur de la violence dans les relations de couple entre jeunes entre 2014 et 2021 est présentée ci-dessous selon les quatre formes de violences mesurées. Les pourcentages indiquent la part de personnes victimes d’au moins une forme de violence. Les valeurs se rapportent aux jeunes qui étaient dans une relation de couple ou l’ont été dans les 12 derniers mois (2’478 jeunes en 2014, 1’193 jeunes en 2021).

La violence physique est globalement stable :

- Jeunes femmes victimes. 2021: 25 %. 2014 : 22 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 24 %. 2014 : 30 %

La violence sexuelle a augmenté, en particulier chez les jeunes femmes :

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 23 %. 2014 : 18 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 9 %. 2014 : 7 %

Le contrôle a tendance à diminuer :

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 55 %. 2014 : 60 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 52 %. 2014 : 56 %

La cyberviolence est en hausse :

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 13 %. 2014 : 5 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 9 %. 2014 : 4 %

L’enquête s’est également intéressée de manière spécifique à d’autres formes de violences sexuelles vécues par les jeunes (contrainte sexuelle, harcèlement sexuel dans le contexte scolaire et harcèlement sexuel en ligne). On constate une augmentation de ces formes de violence sexuelle vécues par les jeunes femmes et les jeunes hommes, les jeunes femmes étant toutefois beaucoup plus touchées.

Contrainte sexuelle (être forcé·e par la violence ou des menaces sérieuses à avoir des relations sexuelles ou à tolérer des actes sexuels qu’on ne veut pas, p.ex. un viol, être touché·e entre les jambes contre sa volonté) :

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 17 %. 2014 : 7 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 1.5 %. 2021: 1%

Harcèlement sexuel dans le contexte scolaire (être harcelé·e sexuellement à l’école, sur le chemin de l’école – être dragué·e/tripoté·e):

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 31 %. 2014 : 15 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 8 %. 2021 : 3 %

Harcèlement sexuel en ligne (être harcelé·e ou importuné·e sexuellement lors d’un échange en ligne ou sous une autre forme de communication sur internet – p.ex. sur Instagram, WhatsApp etc.) :

- Jeunes femmes victimes. 2021 : 48 %. 2014 : 30 %

- Jeunes hommes victimes. 2021 : 13 %. 2021 : 7 %

L’étude zurichoise ainsi que les dernières études réalisées en Europe mettent en évidence le fait que la violence dans les relations de couple chez les jeunes est marquée par des dynamiques spécifiques :

- Les relations sont moins asymétriques que chez les adultes, à savoir que la violence peut être perpétrée par les partenaires de sexe masculin et ceux du sexe féminin, excepté pour la violence sexuelle ;

- Une bidirectionnalité, c’est à dire que dans certains cas les jeunes femmes et jeunes hommes peuvent être à la fois personnes victimes et personnes auteures, avec des rôles interchangeables (personne victime – personne auteure) ;

- Une polyvictimisation ou polyperpétration, c’est-à-dire qu’une forme de violence est souvent associée à une autre forme de violence. On parle aussi d’escalade de la violence ou de cooccurrence. A noter que c’est aussi présent chez les adultes [14].

L’enquête sur l’évolution et l’ampleur de la violence chez les jeunes réalisée en 2021 auprès de 4’500 jeunes du canton de Zurich âgé·e·s [15] a montré que les jeunes non-hétérosexuel·le·s ont généralement plus de risques d’être victimes de violence:

- Les femmes lesbiennes et bisexuelles ont particulièrement plus de risques d’être victimes de violence sexuelle;

- Les hommes homosexuels et bisexuels ont particulièrement plus de risques d’être victimes de violence non-sexuelle;

- Les jeunes non-binaires ont particulièrement plus de risques d’être victimes de toutes les formes de violence [16].

D’autres études récentes en Suisse (Unisanté 2022 [17], IUMSP 2017 [18]) se sont intéressées à la victimisation des personnes LGBTIQ, en particulier chez les jeunes. Aucune étude récente ne s’est consacrée de manière spécifique à la violence dans les relations de couple LGBTIQ.

Les études de prévalence qui se sont intéressées aux couples LGBTIQ viennent principalement d’Amérique du Nord. L’étude française VIRAGE de l’ined dispose aussi de données pertinentes [19].

Les recherches actuelles mettent en évidence le fait que les personnes homosexuelles, en comparaison des personnes hétérosexuelles, sont globalement soumises à une exposition à la violence comparable voire accrue. Les personnes bisexuelles, en particulier les femmes, sont nettement plus fortement affectées par la violence dans le couple [20].

Il est essentiel que les programmes de prévention, tels qu’As de cœur, ainsi que la prise en charge des personnes victimes et des personnes auteures, intègrent tous les types de partenariats et s’adressent à toutes les personnes indépendamment de leur orientation sexuelle et affective ou leur identité de genre.

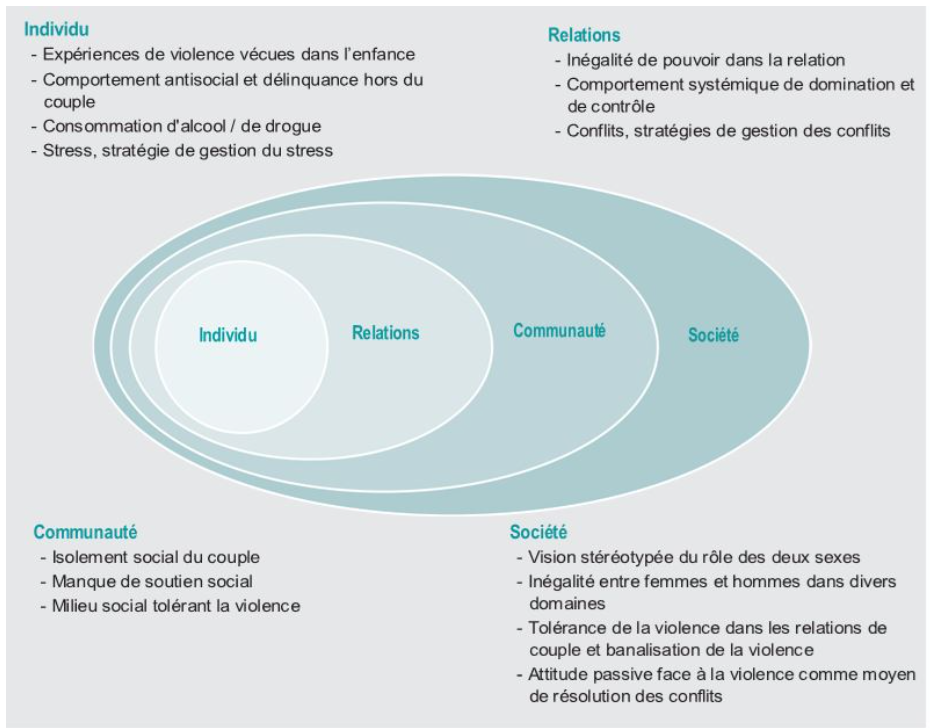

1.1.4 Causes et facteurs de risque de la violence dans le couple

L’OMS (2002) [21] a adopté le modèle écologique, qui classe les facteurs associés à la violence selon quatre niveaux, pour mieux comprendre les causes et les conséquences de la violence (interpersonnelle). Cette dernière est envisagée comme la résultante de multiples facteurs d’influence, situés sur quatre niveaux interreliés – Individu, Relations, Communauté, Société.

Ce modèle met en lumière de multiples facteurs de risque pour la survenue de la violence dans un couple, soulignant qu’aucun facteur n’explique à lui seul la violence dans un couple (causalité multiple) et que ces facteurs évoluent dans le temps. Plus les facteurs de risque s’accumulent, plus la probabilité de violence augmente. Toutefois, le fait qu’une personne cumule de multiples facteurs de risque ne signifie pas qu’elle sera obligatoirement auteure ou victime de violence. Et il existe par ailleurs des facteurs de protection (voir chapitre 1.2) qui renforcent la capacité de résilience des personnes victimes face aux violences [22].

Source : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (2020), réalisé selon Egger et al. 2008, basé sur le rapport de l’OMS 2002

Il est aussi possible de présenter ces niveaux d’inter-influence de façon plus accessibles pour les jeunes. Ainsi quatre éléments sont à considérer, en tenant compte par ailleurs que les inégalités qui jalonnent la société se retrouvent aussi au niveau de l’individu et de ses relations:

- Facteurs individuels et biographiques, soit qui nous sommes;

- Facteurs interpersonnels et familiaux, soit le fonctionnement de nos relations;

- Facteurs communautaires et de quartier, soit l’endroit dans lequel nous vivons;

- Facteurs sociaux, politiques et structurels, soit l’organisation de la société dans laquelle nous évoluons.

Focus sur les facteurs de risque liés à la violence agie dans les couples de jeunes

Les facteurs de risque qui présentent une relation statistique avec un comportement violent, c’est-à-dire qui pourraient agir comme des causes ou des déclencheurs de tels comportements sont désignés comme des facteurs de risque d’user de la violence [23].

Comme c’est le cas pour la violence dans le couple chez les adultes, des facteurs individuels, familiaux et sociaux influencent le risque de comportement violent dans les relations de couple chez les jeunes, et il n’existe pas de schéma simple de cause à effet. Ci-dessous sont mis en évidence quelques types de facteurs de risque.

Facteurs de risque individuel

Le sexe, les normes relatives au genre (justification de la violence dans le couple, attitude anti-égalitaire, normes de masculinité justifiant la violence), les facteurs psychologiques, les stratégies de résolution de conflits faisant appel à l’agressivité, le manque de stratégies compétentes de résolutions de conflits et la délinquance constituent les facteurs de risque individuels.

Facteurs liés à la structure sociale, l’éducation et la famille

Le contexte social de la famille (structure familiale, statut socio-économique, niveau d’éducation des parents, statut migratoire) ainsi que l’éducation et le climat familial, comme la négligence parentale, la violence parentale, le manque de soutien émotionnel des parents, composent ces facteurs de risque.

Facteurs scolaires

La voie scolaire, l’absentéisme scolaire, la motivation, la relation avec le corps enseignant, le climat de classe, la délinquance dans l’école et la réaction du corps enseignant lors des conflits composent les facteurs scolaires.

Facteurs associés aux loisirs

La consommation problématique de médias violents et pornographiques, la consommation de substances (tabac, alcool, drogues), les sorties fréquentes le soir et des heures de coucher tardives en fin de semaine ainsi que les fréquentations durant le temps libre composent ces facteurs de risques.

Expériences de victimisation

Bien que des facteurs de risques sont identifiés, les expériences de victimisation de la violence sont le facteur de risque le plus important pour commettre des violences. Les comportements violents au sein des jeunes couples sont donc fortement réciproques. Ce lien semble être le point central du fonctionnement de ce type de violence et indique que les violences au sein du couple correspondent davantage à une dynamique de couple (interactions) qu’à une caractéristique individuelle de l’une des deux personnes formant le couple [24]. Il faut cependant nuancer les types de violences et ce constat ne légitime pas les personnes auteures.

1.1.5 Conséquences de la violence dans le couple

Conséquences multiples

La violence dans le couple a de nombreux impacts sur les personnes concernées, tant sur leur vie et la santé, que sur le plan juridique. Hétérogènes, les conséquences peuvent être immédiates ou différées, à court et à long terme.

La violence peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et psychique des personnes victimes. Il y des impacts émotionnels (comme la colère, la peur, la perte de contrôle), physiques (comme les blessures, les maladies chroniques, la mort, commettre un acte suicidaire), psychologiques (cognitifs tels que difficulté de concentration, trouble de la mémoire, symptômes dissociatifs) et existentiels (désespoir, altération des croyances fondamentales). Il y a aussi des impacts sur les comportements et les interactions. S’y ajoutent parfois une consommation excessive de médicaments et/ou d’alcool.

Au niveau professionnel, les personnes victimes peuvent potentiellement être en incapacité de travailler, être absentes ou être moins productives.

La violence dans le couple peut aussi avoir des conséquences sociales et psychosociales pour les personnes victimes, comme une séparation ou un divorce, un changement de lieu de vie, des changements dans le cercle social. Au niveau financier les conséquences peuvent aussi être fortes (assurance, soins, incapacité à travailler, frais liés à la procédure, etc).

Impact et coûts et pour la société

La violence dans le couple peut avoir de graves conséquences sur des familles entières et leur entourage. Les enfants, en particulier, sont à considérer comme des co-victimes de la violence dans le couple. Leur expérience de la violence peut avoir un effet traumatisant et influencer leur développement psychique. Il y a un risque que les enfants qui ont expérimenté la violence reproduisent les comportements violents à leur tour et au sein de leur couple ou de leur propre famille (violence transgénérationnelle).

La violence dans le couple engendre des coûts élevés pour la société (coûts directs de la violence, par exemple les coûts de police et de justice et les coûts indirects de la violence, par exemple la perte de revenus en raison d’une incapacité de travailler). En Suisse, dans l’ensemble, les coûts effectifs directs et indirects de la violence dans les relations de couple représentent de 164 à 287 millions de francs par an, suivant la base de calcul (taux de prévalence) [25].

Conséquences juridiques

La plupart des actes de violence perpétrés au sein du couple sont réprimés pénalement en Suisse. Certains actes sont poursuivis sur plainte et d’autres d’office, c’est-à-dire sans que la personne victime n’ait à déposer une plainte pénale [26].

Les infractions suivantes sont poursuivies d’office lorsqu’elles surviennent entre partenaires faisant ménage commun :

- Lésions corporelles simples (art. 123 CP);

- Voies de fait réitérées (p.ex. gifler une personne, lui tirer les cheveux, ou encore l’empoigner par le bras et l’immobiliser de force, ceci à plusieurs reprises (art. 126 CP);

- Menaces (art. 180 CP);

- Contrainte sexuelle (art. 189 CP);

- Viol (art. 190 CP).

Ces infractions sont également poursuivies d’office lorsqu’elles surviennent dans l’année qui suit le divorce, la dissolution du partenariat enregistré ou la séparation.

En cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte (art. 181 CP), l’autorité de poursuite compétente peut, à la demande de la personne victime, suspendre la procédure pénale ouverte d’office pour une durée de six mois, cela pour autant que cette suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la personne victime (art. 55a CP). La suspension n’est cependant pas autorisée pour la contrainte sexuelle et le viol, ni lorsque la personne auteure a déjà été condamnée pour des faits de violence dans le couple.

D’autres infractions pénales sont souvent commises au sein du couple; elles ne sont poursuivies que si la personne victime dépose une plainte pénale, par exemple :

- Voies de fait simples (art. 126 CP);

- Injure (art. 177 CP);

- Violation de domicile (art. 186 CP);

- Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

Le code civil (CC, RS 210) prévoit également des mesures de protection des personnes victimes de violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC). Il peut s’agir de l’interdiction de contacter la personne victime ou de l’interdiction de fréquenter certains lieux et de l’expulsion de la personne auteure de violence du domicile commun pendant une durée déterminée (art. 28b al. 4 CC). En cas de grave danger, la police peut arrêter la personne auteure de violence pendant 24 heures, s’il n’est pas possible d’empêcher autrement la survenance de violences.

Offres d’aide

La Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5) prévoit que les personnes victimes, ici les personnes victimes de violence dans le couple, bénéficient d’un accompagnement et puissent obtenir des conseils psychologiques, juridiques et sociaux auprès des centres de consultation cantonaux (centres LAVI). Elle prévoit aussi une série d’aides financières, sous condition. Les personnes victimes de violence dans le couple peuvent aussi trouver du soutien auprès de maisons d’accueil (foyers d’hébergement) ou de structures psychosociales, publiques ou privées. Il est aussi possible d’obtenir un soutien et une documentation médicolégale auprès de certains hôpitaux. Des offres spécifiques existent dans chaque canton.

Impact des expériences de violence chez les jeunes

Comme pour les adultes, l’expérience de la violence dans le couple est très éprouvante pour les jeunes: blessures corporelles comme suite de la violence physique, conséquences psychiques telles que faible estime de soi, difficultés de concentration et d’apprentissage, troubles alimentaires, troubles dépressifs voire même stress post-traumatique, pensées et tentatives de suicide et interruptions de la scolarité. Les jeunes qui ont subi de la violence dans le couple ont plus souvent tendance à adopter des comportements à risque et/ou dangereux pour elles/eux-mêmes: consommation d’alcool, de tabac ou de drogues, comportements sexuels à risque (p. ex: rapports sexuels non protégés, rapports sexuels sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues, plusieurs partenaires à la fois).

Les jeunes femmes ont tendance à internaliser les expériences de violence (peur, réactions psychosomatiques comme des maux de tête ou de ventre, troubles alimentaires) et les jeunes hommes à les externaliser (agression contre les autres, mensonges). Les jeunes femmes et les jeunes hommes victimes de violence sont davantage exposé·e·s au risque de subir d’autres formes de violence plus tard dans leur vie ou d’en commettre eux-mêmes.

Conséquences juridiques pour les jeunes

Les infractions commises par des personnes mineures (de 10 et 18 ans) sont réglementées par la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1). Le droit pénal des personnes mineures vise en premier lieu à protéger, éduquer et resocialiser les jeunes. Des mesures de protection d’ordre éducatif ou thérapeutique (p. ex. astreinte à un traitement, placement dans un foyer, interdiction d’exercer une activité, de contact ou géographique) ou de peines (p. ex. réprimande, amende, prestation personnelle au profit d’une institution sociale) peuvent être des formes de sanction. Les peines privatives de liberté peuvent être ordonnées seulement si la personne était âgée de quinze ans au moins lors des faits (art. 25 DPMin).

Les délits commis dans les relations de couple entre jeunes sont la plupart du temps des délits poursuivis sur plainte, dans la mesure où les personnes mineures vivent rarement en ménage commun et ne peuvent pas se marier avant 18 ans. La DPmin prévoit la possibilité de suspendre une procédure pénale engagée à l’encontre de personnes mineures et de la remplacer par une procédure de médiation, pour autant que la situation ne requiert pas de mesures de protection et que les deux parties y consentent. La médiation peut être considérée comme une piste de résolution de conflits prometteuse chez les jeunes, notamment lorsque les jeunes concerné·e·s continuent à se croiser au quotidien et dans le cas où les rôles de victime et d’auteur·e ne peuvent pas être clairement attribués.

Mise en danger du bien de l’enfant selon le Code civil

Il y a présomption d’une mise en danger du bien-être de l’enfant lorsqu’on peut sérieusement craindre une atteinte à son développement physique, moral ou psychique. Elle peut concerner l’enfant, en tant que personne victime de violence ou un jeune, en tant que personne auteure de violence. En cas de présomption de mise en danger, des mesures de protection de l’enfant, dans le but de la/le protéger sur le long terme, peuvent être ordonnées (art 307 ss CC).

Offres d’aide

Des organisations spécifiques soutiennent les jeunes victimes et auteur·e·s de violence (cf. cartes ressources disponibles dans l’espace membre As de cœur).

1 Convention d’Istanbul, RS 0.311.35. Disponible: www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/fr

2 Conseil de l’Europe. Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Istanbul, 11.V.2011, ch.41-42. Disponible: https://rm.coe.int/16800d38c9

3 Convention d’Istanbul, op.cit., préambule.

4 Plus d’informations et helpline sur le site : www.mariageforce.ch

5 Johnson M., P. (2008). A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence, Northeastern University Press. / Gloor D. & Meier H. (2003). Gewaltbetroffene Männer – wissenschaftliche und gesellschaftlich-politische Einblicke in eine Debatte. FamPra, Heft 3/2003. Berne / Gloor D. & Meier H. (2012). Evaluation du degré de gravité de la violence domestique – Rapport de base du point de vue des sciences sociales. Sur mandat du BFEG. Berne / Stark E. (2007). Coercive control: How men entrap women in personal life, Oxford, UK: Oxford University Press.

6 Walker L. E. (1979). Battered Women: A Psychosociological Study of Domestic Violence. DOI: 10.1177/036168438000400101

7 Johnson M. P. (2006a). Gendered communication and intimate partner violence. In B. J. Dow & J. T. Wood (Éds.), The SAGE handbook of gender and communication (p. 71-87). Sage. DOI:10.4135/9781412976053.n5 / Johnson M. P. (2006b). Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence. Violence Against Women, 12(11), 1003-1018. DOI: 10.1177/1077801206293328 / Johnson M. P., Leone J. M., & Xu Y. (2014). Intimate terrorism and situational couple violence in general surveys: Ex-spouses required. Violence Against Women, 20(2), 186-207. DOI: 10.1177/1077801214521324 / Johnson W. L., Manning W. D., Giordano P. C. & Longmore M. A. (2015). Relationship context and intimate partner violence from adolescence to young adulthood. Journal of Adolescent Health, 57(6), 631-636.

8 Sears H.A., Byers E.S., Whelan J.J., Saint-Pierre M., The Dating Violence Research Team. (2006). «If It Hurts You, Then It Is Not a Joke» Adolescents ’Ideas About Girls and Boys’ Use and Experience of Abusive Behavior in Dating Relationships, Journal of Interpersonal Violence, 21, 9, 1191-1207. / Bowen E., Holdsworth E., Leen E., Sorbring E., Helsing B., Jaans S., Awouters V. (2013). Northern European Adolescent Attitudes Toward Dating Violence, Violence and Victims, 28, 4, 619-634.

9 FRA. (2014). Violence against women: An eu-wide survey. Main results, Vienne: European Agency for Fundamental Rights.

10 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020). Feuille d’information A4. Chiffres de la violence domestique en Suisse. Berne. p.4. Disponible : https://www.ebg.admin.ch/fr/publications-violence

11 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020). Feuille d’information A4, op.cit., p.3.

12 Udrisard R., Stadelmann S., Bize R. (2022). Des chiffres vaudois sur la victimisation des jeunes LGBT. Lausanne, Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Raisons de santé 329). DOI: doi.org/10.16908/issn.1660-7104/329 / Lucia S., Stadelmann S., Amiguet M., Ribeaud D., Bize R. (2017). Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes dans les cantons de Vaud et Zurich. Les jeunes non exclusivement hétérosexuel-le-s: populations davantage exposées ? Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, (Raisons de santé 279). DOI : 10.16908/issn.1660-7104/279

13 Ribeaud D. & Loher M., op.cit.

14 Cherrier C., Akhras-Pancaldi C., Potard C., Rusch E., Vieira G., Courtois R. (2023). Rapport final de l’expérimentation d’un programme de prévention des violences dans les relations amoureuses « Sortir Ensemble & Se Respecter » auprès d’une population de jeunes de 13-25 ans en région Centre-Val de Loire. Disponible : https://hal.science/hal-04209121/document

15 Ribeaud D. & Loher M., op. cit.

16 Conférence nationale sur la prévention des violences et le renforcement des compétences psychosociales le 9 juin 2022, Berne, présentation de Denis Ribeaud « La violence au sein des jeunes couples: tendances & facteurs de risque – Résultats des enquêtes zurichoises auprès de jeunes », slide 37, disponible : www.asdecoeur.ch

17 Udrisard R., Stadelmann S., Bize R., op. cit.

18 Lucia S., Stadelmann S., Amiguet M., Ribeaud D., Bize R., op.cit.

19 Brown E., Debauche A., Hamel C., Mazuy M., eds. (2020), Violences et rapports de genre. Paris: ined.

20 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020). Feuille d’information A5. Violence domestique: enquêtes auprès de la population. Berne. p.6. Disponible : https://www.ebg.admin.ch/fr/publications-violence

21 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020). Feuille d’information A2. La violence dans les relations de couple: causes, facteurs de risque et de protection. p.4. Disponible : https://www.ebg.admin.ch/fr/publications-violence

22 Krug Etienne G., Dahlberg Linda L., Mercy James A., Zwi Anthony B., Lozano Rafael. et al. (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé. Organisation mondiale de la Santé. Disponible : https://www.who.int/fr/publications-detail/9241545615 , basé sur le modèle de le modèle de Bronfenbrenner U, The ecology of human development: Experiments by nature and design, Cambridge, MA: Harvard University, 1979.

23 Ribeaud D., Lucia S., Stadelmann S. (2015). Évolution et ampleur de la violence parmi les jeunes. Résultats d’une étude comparative entres les cantons de Vaud et de Zurich (Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 17/15). Berne: Office fédéral des assurance sociales (OFAS).

24 Lucia S., Stadelmann S., Pin S. (2018). Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes dans le canton de Neuchâtel. Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (Raisons de santé 288). DOI: 10.16908/issn.1660-7104/288 / Ribeaud D., & Loher M., op. cit.

25 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020). Feuille d’information A1. Violence domestique: définition, formes et conséquences, Berne, p.13. Disponible : https://www.ebg.admin.ch/fr/publications-violence

26 Basé sur le site de Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein, www.frauenhaeuser.ch/fr/droits / Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. (2020), Feuille d’information C1. La violence domestique dans la législation suisse. pp. 3-4. Disponible : https://www.ebg.admin.ch/fr/publications-violence